| ATS−P表示灯 点灯させる | |||

|

信号機と事故 国鉄時代に列車が追突する事故のニュースをたまに耳にして子供ながらに、「何でそんな事故が起きるの?」なんて思ったことがある。 何故なら、列車は「信号機」を守って走っているので、「信号機」さえ見ていれば絶対に事故など起こるはずはないと考えていたからだ。 しかし、事故原因を聞くと驚くべき事実が浮かび上がってきた。そう。「信号機」は、ただの信号機であって列車を止めるのは運転士。運転士が止めなければ列車は止まらない。運転士が信号を守らなければ事故を起こしてしまうのである。 |

||

|

ATS−P とは だったら強制的に列車を止めようと開発したのが、ATS(自動列車停止装置)。これで事故がなくなるかといえばそうではなく、この欠点を補う形でATS−Pが開発された。 従来のATSは、ただ列車を止めることだけをメインとしているが、ATS−Pは停止パターンの接近を告知することやブレーキの作動など繰り返し現示される特徴をもっている。 このATS−Pの出現から飛躍的に事故が減少したのではないかと思われる。 |

||

|

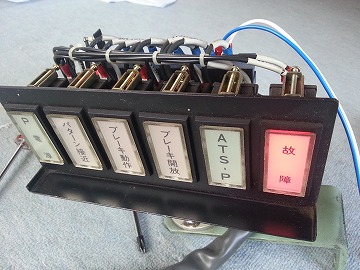

表示部 ATS-Pの表示部には、「P電源」、「パターン接近」、「ブレーキ動作」、「ブレーキ解放」、「ATS-P」、「故障」の表示灯が配されている。 配色は、「P電源」と「ATS-P」が緑色、「パターン接近」と「ブレーキ動作」それに「ブレーキ動作」が橙色、「故障」が赤色である。 画像は、「故障」を点灯させた状態。 |

||

|

配線 表示灯の内部裏側を覗くと結線用の 端子があります。 この端子には丁寧にボルト表記がされているので配線を間違えることはまずないでしょう。 「故障」の端子は、バッテリーから供給するためかDC100Vとなっていますが、DC24Vでも点灯します。画像は、「故障」を配線している状態です。端子は−(マイナス)から始まっています。 ※くれぐれもツナギは自己責任でお願いいたします。事故などありましても当方責任を負いかねます。 |

||

|

表示部2 「P電源」を点灯させた状態です。 |

||

|

配線2 「DC24-」端子DC24vのマイナスを配線し、あとは表示させたい1411から1422までの端子部分にDC24Vプラスを接続させるだけです。 画像は「P電源」の端子「1411」にプラスを接続させている状況です。このときのマイナス端子は固定です。プラス端子のみ点灯させたい端子に接続してください。 いかかでしたでしょうか?…24V電源さえあれば非常に簡単に表示させることが可能な「鉄道部品」です。直ツナギもいいですが、スイッチと連動させれば実車さながらの表示もできるかもしれません。 ※くどいようですがくれぐれもツナギは自己責任でお願いいたします。事故などありましても当方責任を負いかねます。 |

||

トップ

戻る