| 機関区内の保線 △第一弾△ | |||

|

その1 まずヤード内の踏み板に取り掛かります。 バルサ材に茶色を塗って行き適当な幅に切ります。 |

||

|

その2 ヤードにレールと機関庫を設置し茶のバラストを撒きました。 作成したバルサ材の踏み板を設置していきます。 |

||

|

その3 踏み板を設置し終えたところで、倉庫と倉庫代わりのコンテナを設置しました。 |

||

|

その4 倉庫と倉庫代わりのコンテナを設置したところで、列車の運行に支障がないか試験走行します。 若干、走行に支障がありましたが、見て見ぬふりです。 |

||

|

その5 これで、第一弾は完了です。 この後は、小物の配置をしようと思います。 |

||

| 機関区内の保線 △第二弾△ | |||

|

その1 次に、ヤード内の小物の製作に取り掛かります。 枕木を作成するため、マッチの棒を均一に切っていきます。 このとき、マッチ棒が割れやすいので気を付けるようにしましょう。あと、怪我にも注意です。 |

||

|

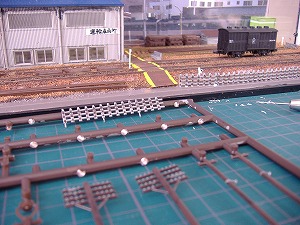

その2 先程切りそろえた枕木と更新用のレールを用意しました。 レールはユニトラックなどをレール部分だけ取っています。 これに色を塗ります。 |

||

|

その3 色を塗り終わりました。 レールと積み上げた枕木には茶色を、レールエンド用の枕木にはグレーを塗りました。 これで、小物の設置準備が整いました。 |

||

|

その4 いよいよ設置に取り掛かります。 更新用のレールは機関庫までのレール付近に設置しました。 レールエンド用の枕木も、それぞれ取り付けています。 |

||

|

その5 こちらは反対側で、機関庫横にある留置線です。 留置線の一番手前に、こちらも更新用のレールを設置しました。 さらに更新中をアピールするため、すぐ付近にバラけた枕木を配置しています。第二弾はこれで完了です |

||

| 機関区内の保線 △第三弾△ | |||

|

その1 続いて、市販されている電柱などの製作をします。 ローカルホームなどのストラクチャーの余った電柱などに色を塗ります。 このとき、切り取らずに塗色すると楽です。 |

||

|

その2 塗料が乾いたら設置します。 留置線手前に通称「ハエ叩き」と呼ばれる通信電柱と、倉庫付近に木製電柱をそれぞれ設置しました。 機関庫に通じる線路上に給油スタンドを設置し、給油線としました。 更に留置線手前に柵を作り、ヤードとの境界線を醸し出しました。 |

||

|

その3 こちらは、機関庫横の留置線です。 機関庫に墨入れをして、デカールを貼りました。 あと、小さくて見にくいのですが、停止表示板とハエ叩きを線路脇に設置しています。 |

||

|

その4 各小物の設置が完了しました。 機関庫脇から給油線方向を見ています。 機関庫前に椅子を置いています。 第三弾はこれで完了です。 |

||

| 機関区内の保線 △最終弾△ | |||

|

その1 最後に、市販されている人形(フィギュア)の設置と車両を配置して終了です。 給油線では仕業の交代風景を演出しています。 |

||

|

その2 こちらは、機関庫横の留置線です。 保線区の保線掛がレール交換の作業をしています。 |

||

|

その3 機関庫横の留置線をレールエンドそばから見たところです。 簡易鉄柵を設置しました。 |

||

|

その4 機関庫横の留置線から全体を見渡しています。 これで、★機関区内の保線★は完了です。 作り終わっても、更に「ああしたい。こうしたい。」と思ってしまうもの。模景造りは止まりません。納得したところで、次の作品のイメージを膨らませるのです。 |

||

トップ プロフィール メール

戻る